Scanatを活用した建築設計教育:実測データに基づく環境シミュレーションの試み

東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻 前真之研究室では、『みんなが快適で豊かに暮らせる住まいのあり方』を考えるべく、様々な最新技術を試行し、環境建築の技術・設計手法を開発されています。今回、3Dスキャン技術の活用にあたり、Scanatをご採用いただき、実測データに基づく環境シミュレーションの試みにご活用いただきました。

Scanatの導入とスタジオ課題への展開

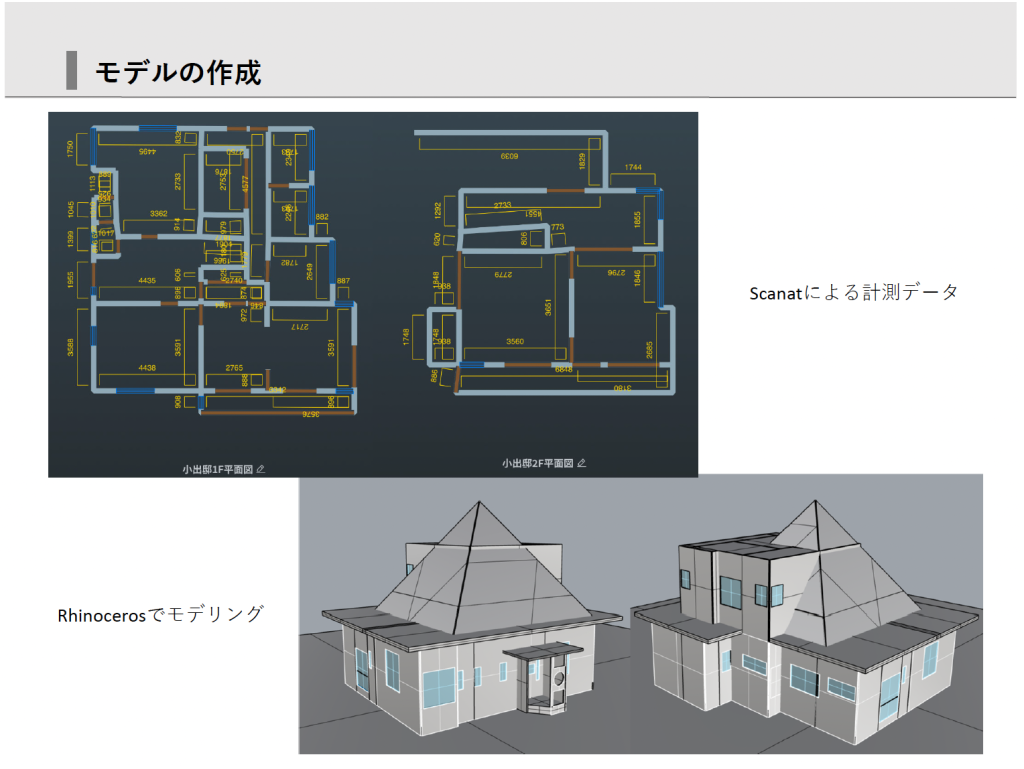

2024年度のスタジオ課題として、学生たちが設計を行う際、既存の建物をScanatで計測し、そのデータを基に3次元モデルを構築し、環境シミュレーションを実施する取り組みを一連のプロセスとして実行いただきました。具体的には、学生たちは現存する実住宅をScanatでスキャンし、その点群データを活用して3次元モデルを作成しました。このモデルを用いて、日照、採光、熱環境などに関する環境シミュレーションが行われ、設計の検討材料とされました。

本試みは、既存住宅のScanat調査から、トレース、3次元CAD (Rhinoceros)でのモデリング、そして環境シミュレーションという一連の流れを一気通貫で行うものであり、学生にとって大きな価値のある経験となっています。また、この取り組みは住宅設計の実務者向けの勉強会である環境塾でも共有されました。

小出邸を対象とした環境シミュレーション事例

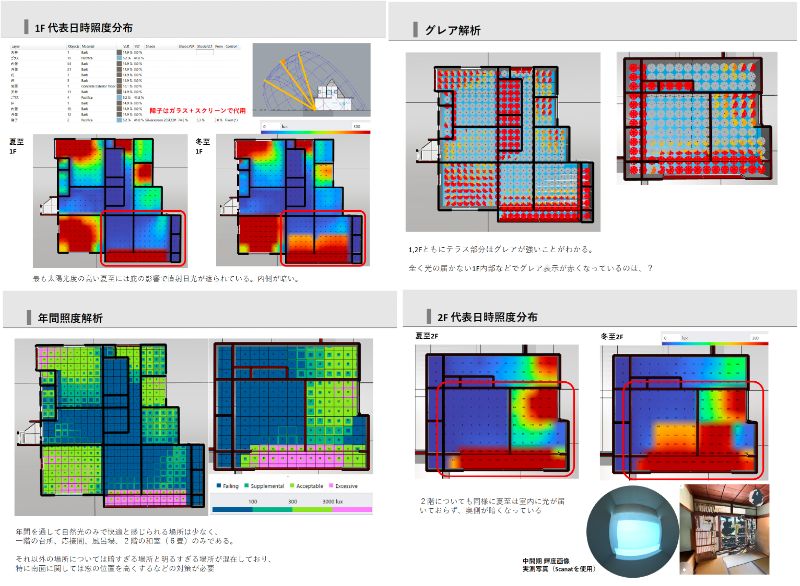

スタジオ課題の中間講評では、具体的な事例として、小出邸(建築年:1925年、設計:堀口捨己)を対象とした学生(田公ゆりか氏)の取り組みが紹介されました。田公氏は、Scanatで計測されたデータを基にRhinocerosを用いて小出邸の3次元モデルを作成し、以下の環境シミュレーションを実施しました:

これらのシミュレーション結果を踏まえ、今後の検討課題として、モデルの精緻化(特に天井高の正確な再現)やシミュレーション設定の厳密化などが挙げられました。また、設計方針(目標)として、南面大開口によるグレアの軽減、内装の変更、窓部分の設計変更、CFDを用いた熱環境の改善、植栽の検討、現代的な間取りへの改善などが示されました。さらに、ClimateStudio上で障子をどのように再現するのが適切かという具体的な質問も提起されました。

Scanat活用の意義と今後の展望

Scanatを活用することで、学生は既存建物の詳細な3次元情報を容易に取得でき、それを基にした精度の高い環境シミュレーションを行うことが可能になりました。これは、従来の図面や手作業による計測では困難であった、より実践的で深い学びの機会を提供することが可能です。この東京大学の取り組みは、将来的にはスタジオ課題だけでなく、既存住宅や建築の改修前調査へのScanatの活用も検討されており、データ共有や平面図作成のため、WEB版の必要性に着目いただけております。東京大学におけるScanatを活用した建築設計教育の試みは、実測データに基づいた環境性能の評価と設計へのフィードバックという新しい教育手法の可能性を示唆しており、今後の展開が注目されます。